Schach ist nicht nur ein faszinierendes Spiel, sondern auch ein bedeutendes Forschungsfeld, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Die Forschung zu Schach berührt viele Bereiche, darunter kognitive Wissenschaften, künstliche Intelligenz (KI) und sogar soziale Wissenschaften.

Warum Schach?

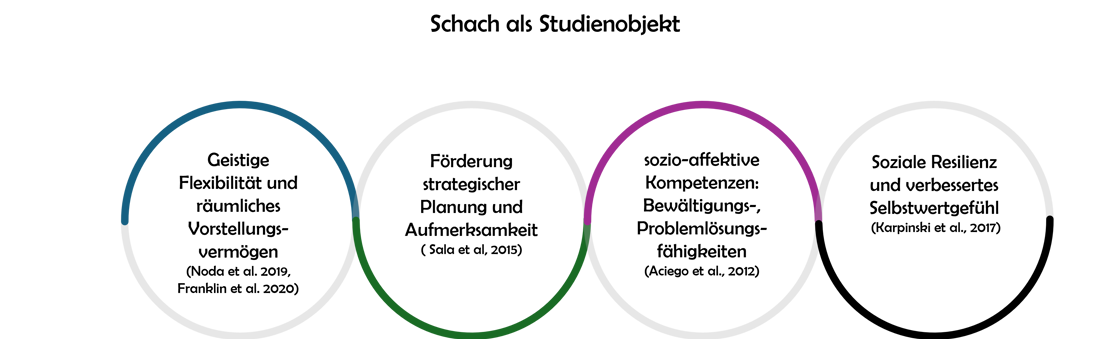

Schach ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Werkzeug zur Förderung von Konzentration, Geduld, strategischem Denken und sozialem Miteinander. Zahlreiche Studien belegen, dass regelmäßiges Schachspielen positive Effekte auf die kognitive Entwicklung haben kann: Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Problemlösungskompetenz werden gestärkt. Gleichzeitig bietet Schach eine strukturierte Umgebung, in der soziale Fähigkeiten wie Regelverständnis, Kommunikation und Rücksichtnahme gefördert werden.

Gerade für Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen bietet Schach besondere Chancen: Es ist leicht anpassbar, individuell skalierbar und vermittelt Erfolge auf spielerische Weise. Jeder Zug ist ein kleiner Lernschritt – ganz im eigenen Tempo.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Einsatz von Gamification-Elementen: Digitale Anwendungen arbeiten mit motivierenden Rückmeldungen, visuellen Hilfen und klarer Struktur. Dies erleichtert den Zugang zum Spiel, reduziert Überforderung und fördert die Selbstständigkeit der Nutzer*innen.

Die Motivation hinter der Forschung ist klar: Menschen mit Beeinträchtigungen sollen nicht nur Zuschauer der digitalen Welt sein, sondern aktive Mitgestalter. Schach wird dabei zum Mittel der digitalen Teilhabe – und das Lernen zum Spiel. Durch die Kombination aus analogen Trainings und digitaler Unterstützung entsteht ein inklusiver Bildungsraum, der Barrieren abbaut und Potenziale sichtbar macht.

MiteinanderMatt forscht mit

Das Projekt wurde 2022 vom Schachverein Schachzwerge Magdeburg e. V. ins Leben gerufen und richtet sich gezielt an Menschen mit kognitiven oder körperlichen Einschränkungen. Im Zentrum steht der Gedanke der Teilhabe: Jede*r soll die Möglichkeit haben, die Welt des Schachs auf verständliche und barrierearme Weise zu entdecken – sei es am Brett oder digital.

Dass Inklusion und Innovation dabei Hand in Hand gehen können, zeigen zwei aktuelle wissenschaftliche Publikationen, an denen MiteinanderMatt aktiv beteiligt war. Gemeinsam mit der Hochschule Magdeburg-Stendal wurde geforscht, entwickelt und getestet. Im Mittelpunkt: die Frage, wie Schachtraining und digitale Unterstützung dabei helfen können, kognitive Fähigkeiten zu fördern und digitale Teilhabe zu ermöglichen.

Beide Beiträge sind im Rahmen der internationalen Konferenz Human-Computer Interaction (HCII) 2025 erschienen und über SpringerLink abrufbar:

-

Paper 1: Empowering Adults with Intellectual Disabilities (ID) Through Adaptive Chess Training: Preliminary Findings on Cognitive Assessment - Untersucht die kognitiven Effekte von Schachtraining bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, herauszufinden, ob regelmäßiges Schachspielen die Konzentration, das Gedächtnis oder andere geistige Fähigkeiten verbessern kann. Erste Trainings zeigen vielversprechende Tendenzen – auch zur Frage, welche Testverfahren für diese Zielgruppe überhaupt geeignet sind.

- Paper 2: Extending and Designing an Inclusive Chess App for Users with Cognitive and Visual Impairments: A Participatory Design Approach - Widmet sich der Entwicklung einer inklusiven Schach-App für Menschen mit kognitiven und/oder visuellen Einschränkungen. Dabei wurde ein partizipativer Designprozess verfolgt: Die zukünftigen Nutzer*innen waren aktiv an der Gestaltung beteiligt. Das Ergebnis ist eine App, die sich durch Barrierefreiheit, einfache Bedienung und individuelle Anpassbarkeit auszeichnet.

Was bringt die Zukunft?

Die Forschung rund um MiteinanderMatt steht nicht still. Weitere Erhebungen mit größeren Teilnehmergruppen und digitalen Möglichkeiten sind bereits in Vorbereitung. Ziel ist es, eine barrierearme Erhebungsmethode zu entwickeln, die auf geeigneten Testverfahren basiert und noch besser zu verstehen, wie Schachtraining das Denken, die Aufmerksamkeit und das Selbstvertrauen fördern kann – ganz besonders bei Menschen, die sonst oft wenig Zugang zur kognitiver Förderung und digitaler Bildung haben.